Mehrere heiße Sommertage verbrachte er im Käfig vor dem Haus. Mit einem Stift notiert er Dinge, die er nie gesehen hat, weil sie ihm verborgen wurden. Er schreibt auf, wie sich seine Eltern kennengelernt haben und schmückt es aus. So verschwimmt seine Gegenwart mit Szenen der Vergangenheit. Die Konzentration auf die Vergangenheit hilft ihm dabei, in dieser grausamen Situation atmen zu können.

L’enfant dans la cage ist der Debütroman von William Drouin. Gleichzeitig ist L’enfant dans la cage das Manuskript seines Protagonisten, der zum Schreiben gezwungen wird. Der Junge ist fantasievoll und verwendet viele Metaphern, die manchmal zweifeln lassen, ob er, der von der Welt abgeschottete Junge, wirklich der Urheber des Geschriebenen ist.

William Drouin geht in seinem Roman auch der Frage nach, ob Schreiben einen befreienden Aspekt haben kann. Sixpé jedenfalls ist ein Kind, das den Verlust seiner Mutter nicht verarbeitet. Für das Schreiben nach dem Tod seiner Mutter hatte er sich nicht selbst entschieden, sondern wurde dazu gezwungen. So wirkt der Debütroman von William Drouin teilweise bedrückend und düster. Es gibt aber auch Momente, in dem der Leser aufatmet. So mag L’enfant dans la cage, in dem der Autor mit seinem Stil und Thema überrascht, zuweilen eine herausfordernde Lektüre sein.

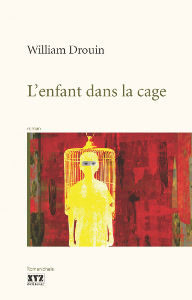

William Drouin: L’enfant dans la cage

Roman

XYZ, 2014

140 Seiten

18,95 $

Ein Zitat:

« Ma mère s’appelait Laura. Je me dépêche d’écrire son nom comme une preuve de son existence au cas où un pacte viendrait m’en empêcher. Ses cheveux étaient blonds, dorés comme les sables aurifères, d’un éclat comme il ne s’en fait pas chez les teinturiers, et ses joues un peu rousses étaient tendres comme du beurre. Il en allait ainsi de sa description lorsque papa l’a vue pour la première fois devant les portes automatiques de la clinique. Maman avait rêvé qu’elle avait le cancer, comme ça lui arrivait souvent de se réveiller toute en sueur les deux seins dans ses mains en criant qu’elle allait mourir, elle avait rêvé qu’elle était malade et c’est ainsi que je m’explique sa présence devant les portes de la clinique. Les portes vitrées s’activaient pour tout et pour rien, s’ouvraient à la moindre poussière tombée dans l’œil détecteur, puis se refermaient à tout moment en un vif mouvement de glissière. Je n’ai jamais vu les portes en question, mais je n’ai jamais eu besoin de voir les choses pour les voir, ni d’entendre les choses pour les entendre, ni d’être quelque part pour y être quand même. » – William Drouin: L’enfant dans la cage, XYZ, 2014, S. 21